Le 10 mai est une journée spéciale que personne ne peut oublier.

C’est d’abord la journée de Commémoration de l’abolition de l’esclavage aboli en 1791 par ce simple et lumineux décret de l’Assemblée Nationale :

« Tout individu eſt libre auſſitôt qu’il eſt entré en France. »

puis rétabli par Napoléon, honte à lui, en 1802 avant d’être enfin définitivement aboli en 1848 par Victor Schoelcher.

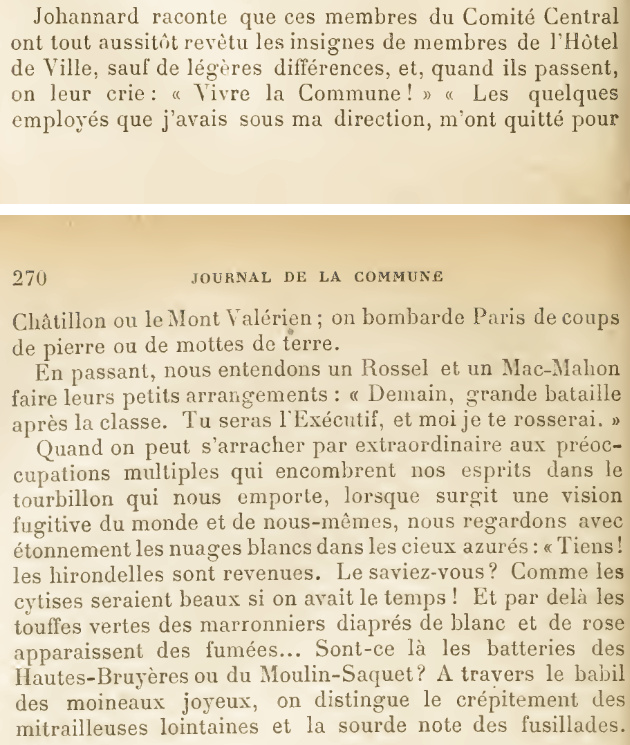

Le 10 mai 1871, c’était le temps des cerises !

…. mais déjà » à travers le babil des moineaux joyeux, on distingue le crépitement des mitrailleuses « , et la Commune de Paris commençait son agonie qui allait se terminer 18 jours plus tard dans le bain de sang des Communards

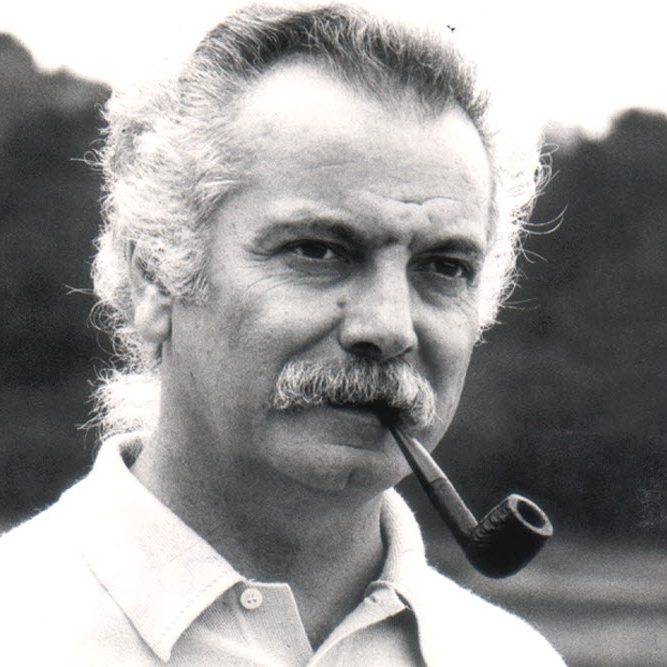

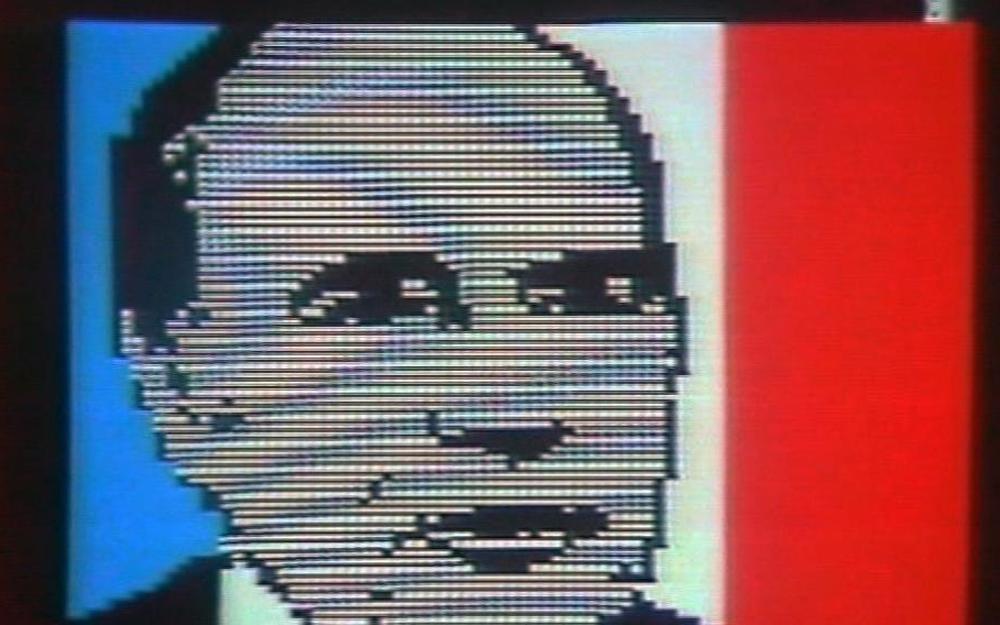

Et puis, il y a eu le 10 mai 1981 et l’élection de François Mitterrand. Enfin les partis de gauche accédaient au pouvoir après plus de 20 années d’hégémonie sans partage de la droite.

Et comment oublier ce moment suspendu où c’est finalement l’effigie de Miterrand qui est apparue dans les « étranges lucarnes » .

Oh ! bien sûr nous connaissons la suite avec son arsenal de renoncements et de déceptions (les déçus du socialisme…). C’était déjà le résultat inéluctable du « en même temps » qui finit toujours par pencher du côté des puissances de l’argent.

Mais quand même cette victoire c’était celle de mai 1968, des luttes émancipatrices et des mouvements sociaux. Et c’est Mitterrand qui a instauré la retraite à 60 ans, l’abolition de la peine de mort et d’autres grands progrès sociétaux dans la lignée du CNR de 1945.

A l’heure où tous ces acquis sont battus en brèches au nom d’un soit disant réalisme économique qui n’est qu’un écran de fumée pour tenter d’occulter la frénésie de profits des grands groupes industriels et de leurs actionnaires, dont Mr Macron est le représentant zélé, il est bon de se remémorer de tels moments passés et de souhaiter que d’autres moments dignes de celui-là reviennent bientôt.

Et pour conclure, voici une longue réflexion de François Ruffin sur les temps présents qui mérite le détour:

Le gentil Ruffin contre le méchant Mélenchon?

« On ne sort, paraît-il, d’après le cardinal de Retz, de l’ambiguïté qu’à son propre détriment. »

Je ne suis pas sûr.

Un peu de clarté ne nuit pas toujours.

Depuis que je m’assagis, depuis que L’Obs et Libé font leur Une sur ma pomme, j’ai pas mal de nouveaux amis. De la « deuxième gauche », on dira. Des anciens sympathisants socialistes, voire des ex-ministres, tant mieux, je prends. J’entends monter la petite musique du « gentil Ruffin » contre le « méchant Mélenchon », chez des éditorialistes qui n’étaient pas acquis. Ces sympathies, il ne s’agit pas de les rejeter : avoir plein de copains, c’est bien. Mais je ne veux pas les décevoir, qu’ils se trompent de canasson : car si j’ai changé, c’est vrai, dans mon expression, je varie peu dans mes convictions. Il s’agit, surtout, de ne pas tromper les Français sur le chemin, la ligne de crête, que je m’efforce de tracer, pour la gauche, pour notre pays.***

J’ai lancé mon journal Fakir, il y a 23 ans, en 1999, sous la « gauche plurielle », donc. Ma région avait déjà subi la fuite du textile, des milliers d’emplois détruits, les licenciements en série. C’était l’ambiance de mon enfance, la toile de fond du Courrier picard sous la « Génération Mitterrand ». Mais voilà que, en cette fin des années 90, voilà que suivait une deuxième lame : Magnetti-Marelli, Honeywell, Yoplait, Lee Cooper, Whirlpool…

Quelle était la réponse du gouvernement Jospin – pour qui, bien sûr, j’avais voté ? Aucune, pas plus que durant la décennie d’avant. Ce furent « l’Etat ne peut pas tout », les élargissements européens à l’est validés, le mot « ouvrier » même plus prononcé, l’industrie qui appartient au passé, avec de la compassion pour les damnés de la mondialisation : des « plans de reclassement », des « promesses de formation », des « cellules de revitalisation »… Ce choix politique d’alors relevait de l’abandon : la gauche lâchait, sapait sa propre base sociale. Qui s’effritait.

Chez moi, à Amiens, le quartier Nord, adossé à la Zone industrielle, né pour en héberger les travailleurs, se délitait. Les immigrés et leurs enfants, bien souvent, étaient les premiers frappés, écartés d’un « marché du travail » qui se resserrait. J’accompagnais des hommes dans la tournée des boîtes d’intérim, à la recherche d’une mission de caristes. Et je voyais les femmes se tourner vers les « emplois de services » : aides à domicile, assistantes maternelles, femmes de ménage…

Je me souviens d’un tract, sur Whirlpool, que je distribuais à Amiens lors d’une « réderie », les vide-greniers de chez nous : « T’inquiète pas mon gars, m’avait répondu un mec popu, Jean-Marie va nous régler tout ça ! » Le 21 avril 2002 ne m’a pas surpris. Depuis ma Picardie, je l’avais un peu senti.

A-t-il au moins servi d’électrochoc ? Non, aucunement. Dans l’entre-deux tours, des manifs allaient clamant « F comme fasciste, N comme nazi », et je participais sans ardeur à ce rite expiatoire. Mais la gauche, c’est-à-dire à l’époque son cœur – le Parti socialiste -, revisitait-elle ses erreurs ? Révisait-elle son cap ? Non. Il fallait, au contraire, se montrer toujours plus « moderne », nier les délocalisations, ou les minimiser, oublier les travailleurs, n’évoquer au mieux que les « pauvres », les « exclus », reprendre les refrains de la droite, flexibilité compétitivité, les aménager d’une pincée de social, voire d’« Europe sociale », se débarrasser des « archaïsmes du marxisme ». Contre cette pente, je publiais un réquisitoire « La Guerre des classes ».

Le Traité constitutionnel européen fut, pour moi, en 2005, une grande campagne, un moment de vérité. Enfin, une vraie question était posée aux Français : pour ou contre « la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers » ? Pour ou contre « la concurrence libre et non faussée » ? Malgré l’unanimité, ou quasi, des grands médias, des grands patrons, des grands partis, la question fut tranchée avec netteté : 55 % de non, bien davantage dans un coin comme le mien. Et près de 80 % des ouvriers opposés. Malgré ce vote clair, un an plus tard, au Congrès de Versailles, la majorité des parlementaires socialistes validaient le traité de Lisbonne. Rien ne les ferait dévier.

L’expérience Hollande ne fit qu’enfoncer le clou. La signature du pacte Sarkozy-Merkel à peine passé l’été, le Crédit impôt compétitivité emploi, un cadeau à vingt milliards d’euros sans condition, l’accord national interprofessionnel pour « plus de souplesse » dans l’emploi, le retour du travail le dimanche, la Grèce abandonnée face à Berlin et au FMI, Florange trahi, et chez moi les Goodyear aussi… Durant la « Loi travail », au cours de Nuit debout, je prêtais serment : « Nous ne voterons plus PS. »

Que ce Parti socialiste ait porté, dans ses bagages, puis sur les fonts baptismaux, Emmanuel Macron, c’était logique. C’était dans sa logique de décomposition.

Je ne suis pas là pour refaire le procès : l’histoire a jugé, les urnes aussi. Je veux bien, même, avec clémence, avec plus d’indulgence que dans mes jeunes années, concéder des avancées, pas seulement sociétales (la peine de mort abolie, le Pacs instauré, puis le mariage gay) mais aussi sociales (RMI, CMU, emplois-jeunes, 35h à la rigueur). Mais pour l’essentiel, c’est le long cheminement du renoncement.

Et à côté, dans la foulée du 29 mai, une autre gauche est re-née. Jusqu’alors, je votais, pour les cocos ou pour les écolos, pour Besancenot ou pour Bové, j’ai un peu tout fait, mais pour des candidatures rarement remboursées, et qui ne pèseraient guère sur notre destin commun. Ma frustration, mes convictions ont trouvé un débouché : Jean-Luc Mélenchon, que je ne connaissais pas. Je l’ai rencontré au Sénat, comme reporter, quelques jours avant qu’il ne quitte le PS. Nous avons déjeuné ensemble, et au milieu du brouhaha d’une brasserie, je lui ai recommandé L’Illusion économique, d’Emmanuel Todd (sur la nécessité, politique aussi, d’un protectionnisme) et Comment les riches détruisent la planète, d’Hervé Kempf (sur le lien, profond, entre social et écologie). J’ai assisté à la conférence de presse où il a lancé le Parti de Gauche, et j’ai appris. C’était la première fois, en entendant un homme politique, que j’avais le sentiment d’apprendre. Puis, comme compagnon de route, jamais encarté, avec toujours ma liberté, j’ai accompagné le Front de gauche, participant à toutes les universités d’été, offrant des arguments, sur le partage de la valeur ajoutée, sur le retour de l’industrie, mes intuitions sur un monde du travail blessé, délaissé. J’ai suivi ses trois campagnes, 2012, 2017, 2022, où avec son immense talent, « L’Insoumis » a sorti la gauche de l’ornière, a rendu nos idées majoritaires – sinon dans le pays, ça reste à faire, du moins dans notre camp.

Voilà le parcours qui m’a formé, forgé, longtemps solitaire, puis qui s’est trouvé des frères. Voilà ma filiation, qui part de la Grande Révolution de 1789, qui passe par Lamartine et la tragédie de 48, par Vallès et la Commune, par Jaurès bien sûr et la naissance du socialisme, par Blum et le Front populaire, le Conseil national de la Résistance, Mai 68, Mai 1981 que je fais mien, jusqu’à la coupure de 1983, « nous ouvrons une parenthèse » comme l’énonce alors Lionel Jospin, et le fil qui se renoue avec Jean-Luc : lui avec d’autres, mais plus haut que d’autres, a porté le flambeau qu’il nous passe aujourd’hui, « Faites mieux », jusqu’à réunir toute la famille, toutes les familles, communistes, écologistes, socialistes, derrière une même bannière.

***

Pourquoi revenir sur ce passé ? Parce que nous en héritons, parce qu’il n’y a pas de table rase. Parce que je préfère avancer avec clarté, sans ambiguïté. Parce que, aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui, ces temps-ci, me trouvent quelques charmes, je veux le dire : il ne s’agit pas seulement, aujourd’hui, de rompre avec Emmanuel Macron, ce serait facile tant il est détesté. Pas même, uniquement, avec le mandat Hollande, déjà aux oubliettes. Mais notre devoir, c’est bel et bien de « fermer la parenthèse » ouverte il y a quarante années, d’en finir avec des dogmes usés.

C’est une nécessité.

C’est une nécessité pour reconquérir une confiance populaire.

C’est une nécessité pour remettre sur pied notre pays.

C’est une nécessité pour la planète.

Car que produit la concurrence partout, la concurrence sur l’énergie, les transports, l’agriculture, la concurrence entre les travailleurs, les territoires, les agricultures, la concurrence jusqu’à la lie et la folie ? Il en ressort le chaos, le désordre, un hôpital en lambeaux, des prix de l’électricité qui font du yoyo, le rail qui déraille, une école pilier de la République qui recrute ses enseignants en job-dating, bref, tout qui devient instable. Qu’apporte le libre-échange étendu à tous les continents ? La recherche du moindre coût, social, fiscal, environnemental. Qu’engendre la compétitivité comme boussole ? Les biens communs écrasés par les égoïsmes. Chaque jour, cette doctrine, qui a dominé notre époque, qui a régné de Chicago à Bruxelles, cette doctrine ne se montre pas seulement impuissante à résoudre les crises, à commencer par la plus terrible des crises, la crise climatique, pire : chaque jour, cette doctrine creuse notre tombe.

Contre ce fanatisme du marché, les esprits ordinaires se sont révoltés, depuis un bail déjà. Non par « idéologie », mais parce qu’ils en sont affectés, très concrètement, côté emploi, dans leurs salaires et leurs horaires, dans leurs contrats précaires, mais dans leur vie quotidienne aussi, de la naissance (avec la maternité de la sous-préfecture qui a fermé) jusqu’à la vieillesse (comment payer l’Ehpad à la mamie qui souffre d’Alzheimer ?) en passant par mille anomalies (les services publics tout en numérique, le courrier postal qui devient « e-lettre rouge »). Le sens commun renâcle devant ces innovations, perçues comme des dégradations, des aberrations et pour le dire comme Gramsci, « nous vivons un temps de détachement de l’idéologie dominante ».Des réponses se font jour, sans rien de révolutionnaires, plutôt de décence et de bon sens : c’est un libre-échange que l’on tempère, que l’on modère, sans autarcie aucune, mais avec des barrières douanières, des taxes aux frontières, selon les industries que l’on veut protéger ou faire renaître ici. C’est un travail que l’on ne flexibilise plus, mais à qui on offre statuts et de revenus, des droits associés, garanties de dignité. Ce sont des secteurs placés hors marché, hors concurrence, la santé, l’éducation, le logement en partie, l’accès à l’énergie. C’est une fiscalité juste, « que les gros paient gros et que les petits paient petits », qu’on cesse d’alléger les impôts pour les firmes, pour les grandes fortunes, tandis qu’on les alourdit, la TVA et impôts locaux, pour les modestes. Que l’Etat revienne aux manettes, et pas seulement pour distribuer des aides, des aumônes, des subventions, mais pour piloter les grandes transformations, l’impérative transition.

Voilà, en gros, qui ferait consensus.

Comme slogan, j’entends évoquer « la gauche du faire », et je suis pour. Je suis pour que nous recensions les bonnes initiatives des maires, que leurs expériences nourrissent notre imaginaire, que nous soyons attachés à changer un peu la vie des gens, au plus près, au plus concret. Mais si ce « faire » ne s’appuie pas, en parallèle, sur une « pensée » (sur la monnaie, sur le commerce, sur le marché, etc.), cette non-pensée, cette impensée, signifiera, en vérité, une acceptation de l’ordre économique établi. Et alors, cette « gauche du faire » ne fera pas grand-chose, elle n’ira pas loin, elle n’essaiera pas pour de bon.

Elle ira d’autant moins loin que jamais elle ne sera élue, qu’elle se hissera péniblement, au mieux, aux 5 % : les temps réclament de vrais changements.Voilà sur le fond, et c’est, en gros, dans la continuité des positions de Jean-Luc Mélenchon.

Maintenant, il y a le ton.

A sa naissance, sortant du ventre de sa mère, un bébé pleure et crie : c’est signe de vitalité. Ce moment, nous l’avons franchi : à dix-sept députés insoumis, avec bruits et humeurs, nous avons existé.

Depuis, des choses se sont modifiées.A gauche, le centre de gravité s’est clairement déplacé : à la présidentielle, Jean-Luc l’a largement emporté, à gauche, sur tous les autres candidats. Les Insoumis disposent, avec 75 parlementaires, au sein de la Nupes, du groupe le plus important. C’est autour de L’Avenir en commun, le programme insoumis, que s’est bâtie l’alliance des élections législatives. De quoi calmer, sinon éteindre, la « bataille pour le leadership ».

Surtout, une intuition : l’état d’esprit du pays. C’est bien sûr toujours de la psychologie au doigt mouillé, une question de pifomètre : mais les Français me semblent fatigués. Fatigués par les années Covid, guerre en Ukraine, inflation. Fatigués par les querelles, les polémiques à jets continus. Fatigués par l’indécence, par l’arrogance, par l’agitation du forcené de l’Elysée. Ils souhaitent de la paix, qu’on leur fiche la paix. Et le mouvement sur les retraites, si puissant, me paraît habité moins par un désir d’insurrection que de tranquillité, de sécurité, de protection. Il nous faut rassurer, je crois. Rassurer, face à un Macron qui inquiète. Rassurer sur l’ordre que nous allons ramener, dans la santé, dans l’éducation, dans les factures d’électricité, dans les porte-monnaie.

Rien ne sert de répéter « radicalité » à chaque phrase : soyons-le, avec sérénité, avec d’autant plus de force tranquille que nous avons pour nous l’évidence. Qui, aujourd’hui, veut plus de concurrence, de mondialisation, de compétitivité ? Plus personne. C’est fini. Leur monde est mort, même s’il court encore.

***

Jupiter, on a déjà donné.

Il n’y aura pas de Messie, pas de super-héros qui viendra, avec ses petits bras musclés et son magnifique cerveau, qui viendra relever la France. Il y faut une équipe, des forces organisées, et au-delà les milliers, les millions de bonnes volontés. Mais enfin, à ma place, voilà donc le chemin que je nous propose de tracer, sur le fond et dans le ton.

Est-ce le bon ?

Peut-on ainsi l’emporter, gagner une majorité de Français ?

Parviendra-t-on au bout de ce marathon ?

Y sont les bienvenus, en tout cas, tous les compagnons, la gauche dans toutes ses traditions.